片付けが苦手でもできる「大きな箱でざっくり仕舞う」収納のコツ

子どもの頃から、片付けが苦手だった

机の上はいつもごちゃごちゃ。

「あれ、どこだっけ?」と、いつも何かを探していました。

大晦日になると「今年こそは!」と大掃除を始めるのですが、気づいたら紅白が始まっている。

しかも、年内のゴミ回収日はもう終わっている──。

せっせとゴミをまとめていると、母から

「もっと早く始めてほしかった」と言われることもしばしば。

自分でも、「なんで私はこんなに片付けが苦手なんだろう」と思っていました。

外では「片付け上手」と言われて驚く

大学生のころ、カフェチェーンでアルバイトをしていたときのこと。

皿洗いのポジションに入ると、次のシフトの人から

「みきさんの後は、洗い場が整理されててやりやすい」と褒められたことがありました。

家ではあんなに片付けられないのに、なんで外だとできるんだろう?

と不思議に思っていました。

細かく決めても続かなかった「モノの住所」

一人暮らしをはじめた頃も、相変わらず部屋は散らかっていました。

でも、キッチンだけは、なぜか片付いている。

なるほど、「モノの位置が決まっていれば、戻せるんだ」と気づきました。

そういえば、カフェの洗い場でも、どこに何をしまうか決まっていました。

だから、私でも整理整頓できたんだ。

それ以来、家でも「モノの住所を決めよう!」と意気込んで、細かく収納場所を設定しました。

でも──うまくいかない。

「どこにしまったっけ?」と探すことが増え、結局また机の上が散らかっていく。

たとえば、

・お土産のキーホルダー

・「もう一度着てから洗濯したい」カーディガン

・ミニ家電の小さな取扱説明書と、謎の部品たち

これらの“住所が決まっていないモノ”が、机の上にどんどん積み重なっていきました。

どうやら、細かすぎるルールは私には合わなかったようです。

完璧な収納よりも、「戻しやすい仕組み」のほうが大事なんだと気づきました。

「大きな箱でざっくり仕舞う」に変えた

そこで、思い切ってルールをゆるくしました。

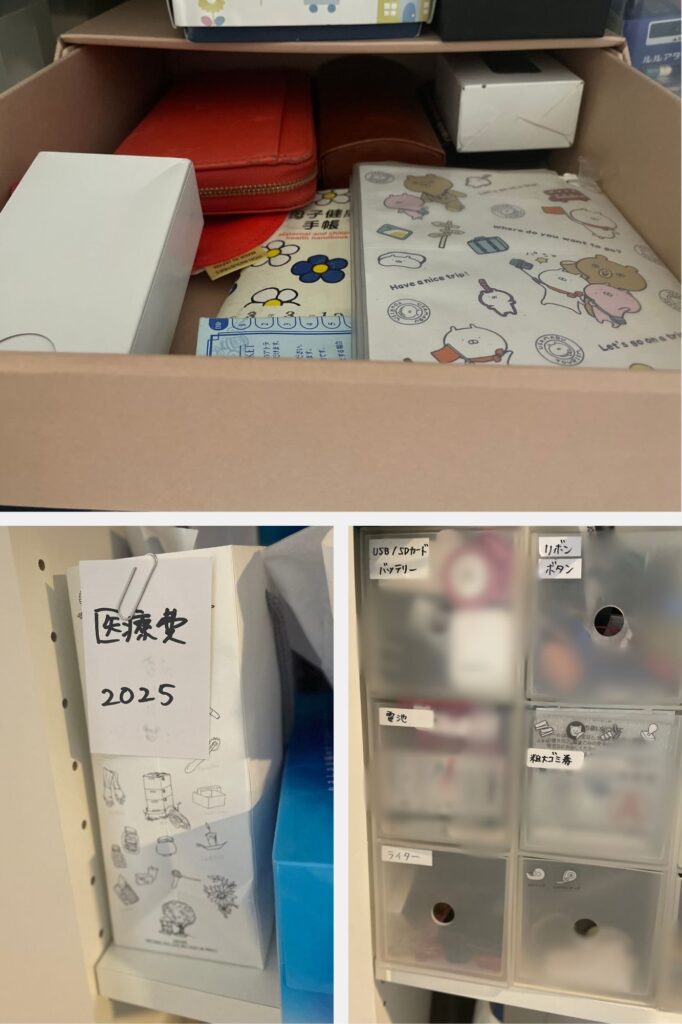

- 領収書 → 1年間、おなじ紙袋の中

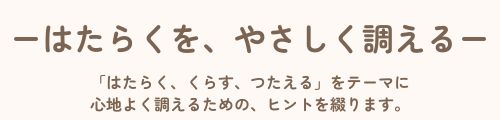

- 「また使うかも」なもの → 無印のポリプロピレンの大きなボックスにまとめる

- 「そのうちメルカリで売りたい」もの → 別のボックスにまとめる

- 母子手帳・お薬手帳・財布などの大事なもの → 横広の引き出しにまとめて入れる

- 文房具 → 引き出しごとにざっくり分類+ラベルを貼る

このくらい「ざっくり」でいい。

そう思ってから、ようやく片付けが続くようになりました。

「とりあえず、この大きな入れ物に戻せばOK」

そう思えるだけで、片付けのハードルがぐっと下がったんです。

探すときも、「この箱の中には入っているはず」と見当がつくから、あちこち探す必要がない。

完璧ではないけれど、少しずつ“出しっぱなし”が減ってきました。

ざっくり収納で見えてきた変化

片付けを「完璧にやる」よりも、「戻せるようにする」ことを意識したら、暮らしが楽になりました。

机の上に多少モノが出ていても、「あの箱に戻せば大丈夫」と思える。

散らかってもリセットできる安心感が生まれました。

いまも、「住所が決まっていないもの」は机に散らばっています。

でも、昔のようにため息をつくのではなく、

「こういうカテゴリでまとめようかな」「どこに仕舞おうかな」と、ワクワクしながら考えている自分がいます。

焦らずに、少しずつ“ざっくりした住所”を増やしていこうと思っています。

「片付け上手」よりも「戻せる自分」

片付けが苦手でも、仕組み次第でちゃんと片付けられます。

「片付けられない私って、なんてダメなんだろう」なんて思う必要はありません。

コツは、ざっくりでも“戻せる場所”を作ること。

完璧じゃなくていい。

自分が気持ちよく続けられる形を見つけられたら、それが一番の「片付け上手」なんだと思います。

あとがき

昔は、片付けができない自分を責めていました。

人生で、どれだけ片付けのことで悩んできたか、わかりません。

でも今は、「ざっくり片付けできる」と思えるようになって、気持ちがずいぶん楽になりました。

完璧じゃなくても、できている部分に目を向けてみる。

そんな小さな変化が、暮らしを心地よくしてくれるのだと思います。

片付けが苦手な方に、「ざっくり収納する」という考え方が届いたらうれしいです。