【四コマ付き】デジタル証明書とデジタル署名の違いを初心者にわかりやすく解説

何度聞いてもわからない、デジタル証明書とデジタル署名の違い

業務で使うアプリのデジタル証明書は、会社から言われて入れた気がする。

デジタル署名は…なんだろう?

混同しやすいよね。わかりやすく説明するよ!

「デジタル証明書」と「デジタル署名」って、どっちが何の役割なのでしょうか。

IPAの基本情報技術者試験や情報セキュリティマネジメント試験でも、よく出題されます。ただ、「説明してよ」って言われたら「うっ」となりますよね。

そこで今回は、四コマ漫画でこの2つの違いをイメージ解説していきます。

「ドラマのストーリーや登場人物は頭に入るんだけど、ITの仕組みは何度聞いても頭に入らないんだよなぁ」という方は、ぜひお読みください。

デジタル証明書とは

デジタル証明書を例えるなら、「電子的な身分証明書」です。

ただの紙切れに自分の名前を書いてTSUTAYAに持って行っても、会員カードは更新できませんよね。店員さんに不審がられるだけです。

身分証明書には、いくつかの要素が必要です。

- 氏名や住所

- 信頼された発行元

- 有効期限 など

電子データにおける身分証明書でも、これらの要素が必要です。

この「デジタル証明書」を構成する要素としては、以下があります。

- 証明書の持ち主の情報

- シリアル番号

- デジタル署名

- 公開鍵情報

- 認証局(CA)の名前

- 有効期限

デジタル証明書の中に、デジタル署名も含まれるんだね!

デジタル証明書の役割としては「インターネット上での本人確認」や「データの改ざん防止」などがあります。

デジタル署名とは

デジタル署名を例えるなら、「電子的なサイン」(又はハンコ)のようなものです。

例えが古くてすみません。小学生の頃にポケットビスケッツが大好きだったので、「署名」と聞くとついついポケビの100万人署名活動を思い出してしまいます。

「懐かしいね〜」と思った方はきっと、30代以上でしょう。

さて、先ほど説明した「デジタル証明書」を作るために、「デジタル署名」も必要です。

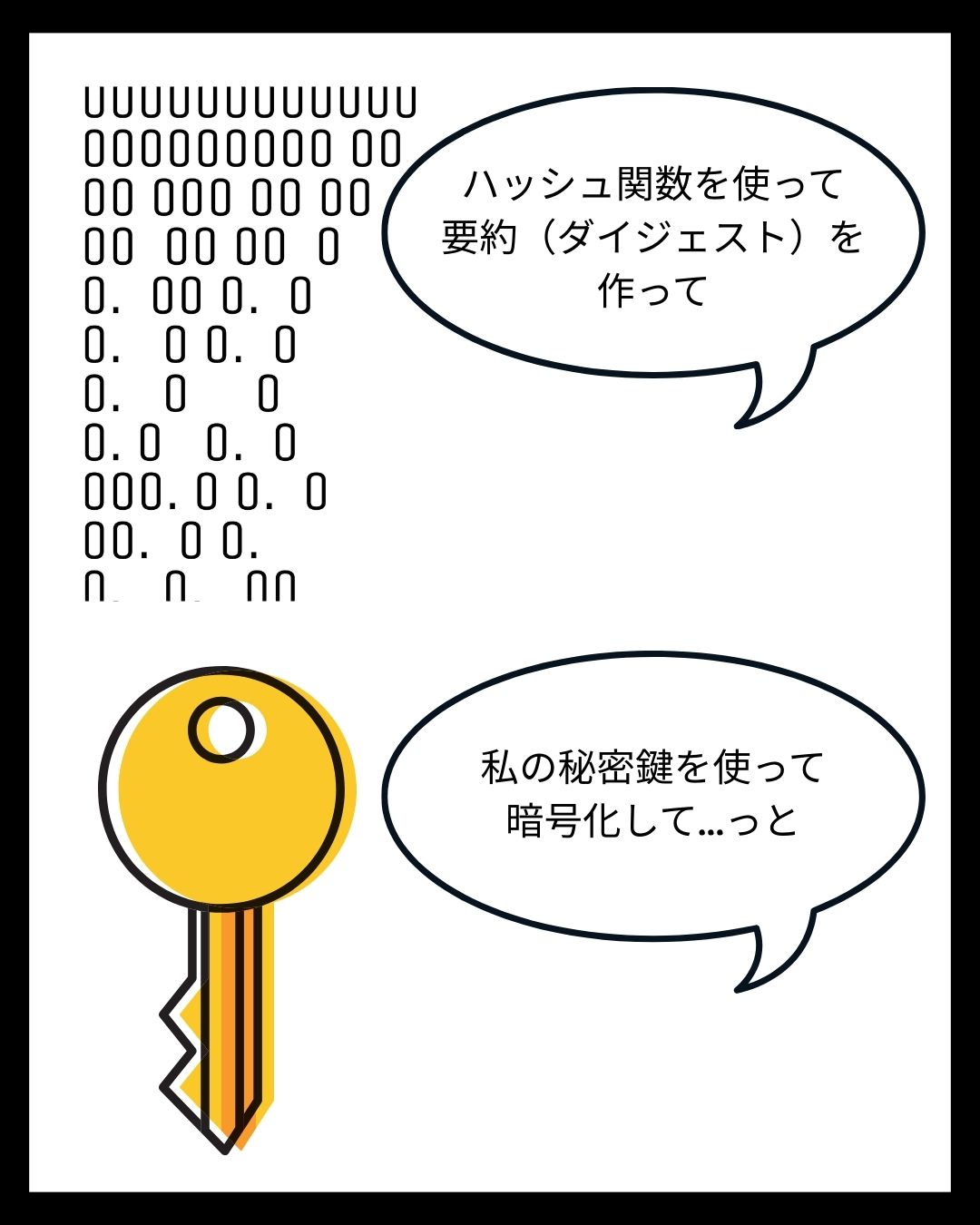

デジタル署名の作り方をざっくり言うと:

- 文書データにハッシュ関数を使い、要約(ダイジェスト)を作る

- 要約値を、送信者の秘密鍵で暗号化する

デジタル署名ができたら、文書などのデータとデジタル署名を一緒に送信します。受信者側は、デジタル署名を検証します。

- デジタル署名を、送信者の公開鍵で複合する

- 複合できれば、「その秘密鍵の持ち主が署名したデジタル署名である」という証明になる

- 自分でも、受け取った文書データにハッシュ関数をかける

- 2つの要約値を比較する

- 両者が一致すれば、データは改ざんされていない

送信者は要約を「送信者の秘密鍵」で暗号化して、受信者はデジタル署名を「送信者の公開鍵」で複合する。ここ試験にでまーす。

「公開鍵と秘密鍵がごっちゃになるよ〜」と思ったそこのあなた。

以下の記事も参考にしてください。

ハッシュ関数とは

ハッシュタグでもなく、ハッシュポテトでもなく、「ハッシュ関数」とは何でしょうか。

ハッシュ関数を例えるなら、「元データの指紋を作るための関数」です。またハッシュ関数を使ってできたハッシュ値(ダイジェスト)は、「元データの指紋そのもの」です。

長い文章データを、要約・変換して、任意の長さにしたデータのことです。ハッシュ関数の種類によって、長さが決まっています。

ハッシュ値とハッシュ関数?ちょっと難しくなってきた…

「ハッシュ」関連の用語が増えてきて混乱する場合は、ルービックキューブでイメージすると、わかりやすくなります。

- ルービックキューブを動かす手順を「ハッシュ関数」

- 手順に沿ってキューブを実際に動かすことを「ハッシュ化」

- 完成したキューブの状態(色の並び)の1面を「ハッシュ値(ダイジェスト)」

ちなみに、英語でハッシュとは「細かくする・切り刻む」といった意味があるそうです。

まとめ

| 名称 | 例えると | 特徴 |

|---|---|---|

| デジタル証明書 | 電子的な身分証明書 | ・公開鍵情報、デジタル署名、認証局などの情報がある ・本人確認や改ざん防止などで使われる |

| デジタル署名 | 電子的なサインやハンコ | ・デジタル文書をハッシュ関数で要約 ・送信者の秘密鍵で暗号化 |

| ハッシュ関数 | 電子データの指紋を作る関数 | ・文書データの要約値を作る ・代表的なものは「SHA-256」 |

デジタルな証明書とデジタルな署名。身分証とハンコに置き換えると覚えられそう!